科研進展

主管技師郭曉鵬等在《eLife》發表鼠疫菌rcsD進化機制的研究論文

鼠疫耶爾森氏菌由假結核耶爾森氏菌進化而來,進化伴隨著多個基因的獲取、丟失和重排。孫義成課題組之前的研究發現,鼠疫菌的Rcs磷酸中繼系統調控生物被膜的形成。與祖先假結核菌相比,鼠疫菌Rcs系統中的輔助因子RcsA編碼基因發生突變,導致鼠疫菌生物被膜形成的增加,在鼠疫菌進化為蚤傳播菌中發揮關鍵作用。鼠疫菌Rcs系統的另外一個關鍵基因rcsD發生了移碼突變,變成了假基因(pseudogene),但并無更深入的研究與分析。

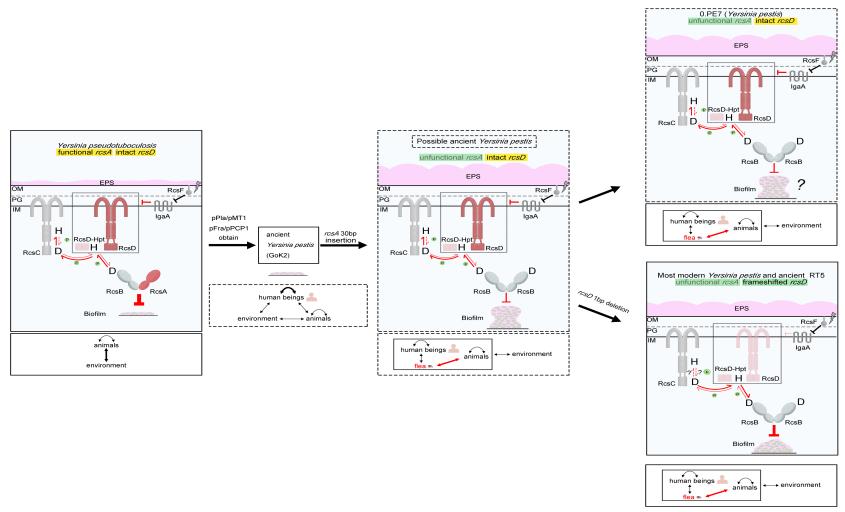

2023年4月4日,孫義成課題組與軍事科學院軍事醫學研究院微生物流行病研究所周冬生課題組及美國華盛頓州立大學的VivekaVadyvaloo課題組,在《eLife》雜志發表了題為“A frameshift in Yersinia pestis rcsD alters canonical Rcssignalling to preserve flea-mammal plague transmission cycles”的研究論文,深入闡明了鼠疫菌rcsD移碼突變對Rcs磷酸中繼系統信號通路的影響,并分析了其進化意義。研究發現,移碼突變的鼠疫菌rcsD表達一個由稀有翻譯起始密碼子AUU翻譯起始的C端小蛋白RcsD-Hpt,改變了典型的Rcs磷酸中繼系統的信號響應通路,導致數十個基因的轉錄水平的變化,進而影響鼠疫菌生物被膜的形成。進一步的研究表明,rcsD基因的移碼不影響鼠疫菌的毒力,但能增加鼠疫菌基因組上一個毒力區域(pgm locus)的穩定性。因此, rcsD的移碼突變可能是一個重要的進化步驟,在維持跳蚤-哺乳動物鼠疫傳播生活史中發揮重要作用(圖1)。此外,該研究表明細菌進化中出現的假基因可能有生物學功能,而稀有翻譯起始密碼子可能在其中發揮重要作用,這提示我們需要重新認識細菌中的假基因。這項工作促進了我們對鼠疫耶爾森氏菌進化的理解,也有助于我們對其它病原菌的進化的認識。

圖1.Rcs系統的突變影響鼠疫菌生物被膜形成及進化的模型

研究工作得到了科技部重點研發計劃(2022YFC2303200)、國家自然科學基金(31700072,31670139 和31800120)、中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(2021-I2M-1-043)等項目的資助。中國醫學科學院病原生物學研究所孫義成研究員、軍事科學院軍事醫學研究院微生物流行病研究所周冬生研究員、美國華盛頓州立大學的VivekaVadyvaloo助理教授為本文的通訊作者,中國醫學科學院病原生物學研究所郭曉鵬、蚌埠醫學院嚴海芹、軍事科學院軍事醫學研究院微生物流行病研究所楊文慧為本文的共同第一作者。