綜合新聞

我所王健偉課題組在《American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine》發表文章該揭示與新冠肺炎病人預后相關的上呼吸道微生物組特征

呼吸道共生微生物構建了抵御病原體的第一道物理屏障,參與調節呼吸道局部免疫微環境。呼吸道微生物組成在疾病狀態下會發生顯著變化,且與流感病毒等的易感性以及與疾病進展和轉歸相關。研究發現COVID-19患者氣道和腸道微生物組成發生顯著變化,是否呼吸道微生物組成及其動態變化能夠作為臨床結局的生物標識尚缺乏數據依據。

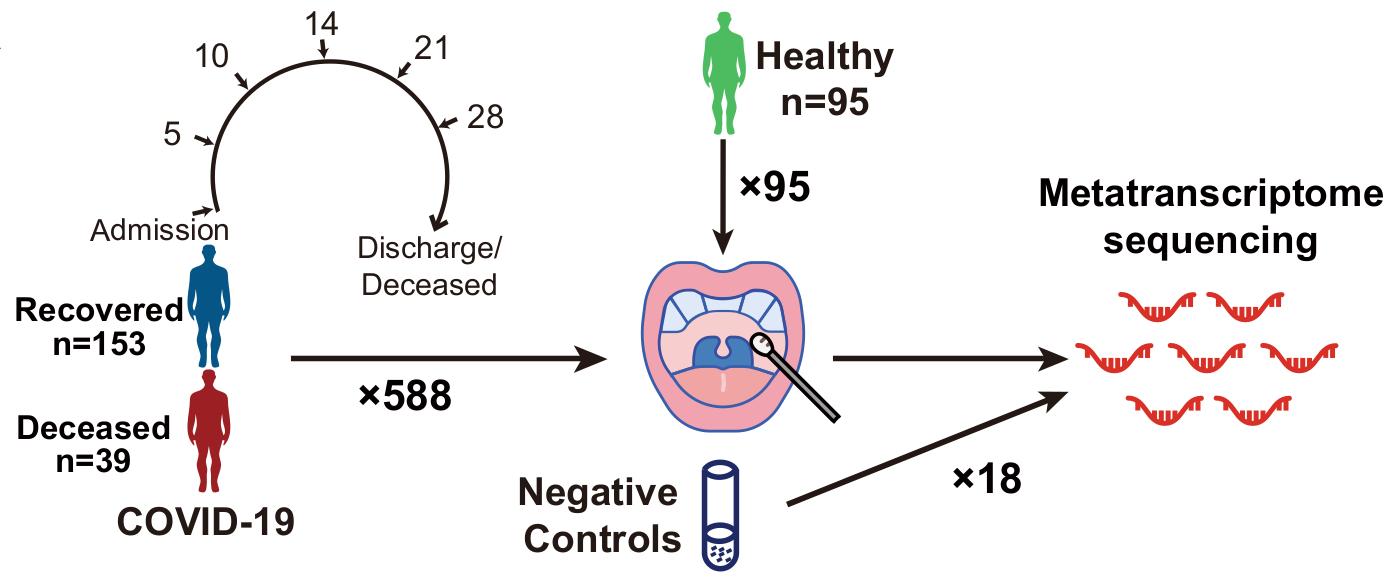

該研究基于LOTUS China(Lopinavir Trial for Suppression of SARS-Cov-2 in China,注冊號:ChiCTR2000029308)研究隊列的192名COVID-19患者(總死亡率為22.1%),在其入院第1、3、5、7天等連續采集口咽拭子樣本,共獲得588份口咽樣本,以95名健康成人樣本為對照進行了宏轉錄組測序,以探究上呼吸道微生物組與COVID-19之間的關聯。

在COVID-19和健康對照中,上呼吸道微生物群落主要由鏈球菌、韋榮菌和其他已知的口咽共生微生物構成,菌群組成在COVID-19與健康對照間存在顯著差異(p<0.001),新冠患者的韋榮菌、放線菌、羅斯氏菌的豐度更高,而鏈球菌、嗜血桿菌等則在對照中豐度更高。同時,我們發現死亡患者在入院時和死亡前其口咽微生物組成與康復患者及健康對照有顯著性差異,且差異的程度隨入院時間逐漸變大,提示上呼吸道微生物組成與新冠病毒感染及臨床結局存在顯著關聯。

對死亡和康復病例微生物組組成差異分析結果表明,鏈球菌是差異最顯著的微生物(屬水平)其與臨床結局相關。年齡、入院時疾病嚴重程度和鏈球菌豐度可以有效預測病人的臨床結局(AUC=0.877)。康復病人的鏈球菌在入院期間保持穩定,其穩定性顯著高于死亡組,而副溶血鏈球菌(S. parasanguinis)與預后顯著相關 (Log-rank test, p=0.01),是潛在的不良預后的微生物標識。死亡病例中高豐度的腸球菌和念珠菌提示存在的繼發感染也是不良預后的因素。

《American Journal of Respiratory and Critical Care Medicin》雜志在同期發表美國賓州大學醫學院Ronald G. Collman和John E. McGinniss教授的評述文章,題為“The Upper Airway Microbiome and Lung Injury in COVID-19”。該評述認為“這項復雜的研究豐富了人們對病毒-細菌關系的理解,有助于指導未來因果關系的探索,擴展了對COVID-19肺損傷后繼發細菌感染導致死亡的范式的認識,微生物組介導的免疫調節可能在肺部疾病的治療中發揮重要的作用”。

該研究聯合中國科學院北京基因組研究所(國家生物信息中心)李明錕團隊、中日友好醫院呼吸中心曹彬教授團隊、 北京大學黃巖誼團隊及清華大學王建斌團隊共同完成。我所任麗麗研究員為本文第一作者。研究得到了國家傳染病防控科技重大專項、國家自然科學基金、中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程,國家重點研發計劃,北京市科委等項目的資助。(文章題為 “Dynamics of the Upper Respiratory Tract Microbiota and its Association with Mortality in COVID-19”,鏈接: https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/rccm.202103-0814OC)。

實驗流程圖